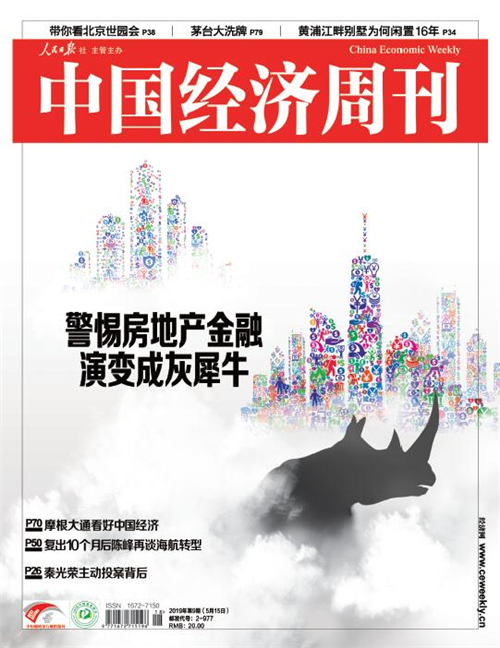

2019年第9期《中国经济周刊》封面

《中国经济周刊》 记者 孙庭阳 贾国强 李永华 |北京报道

责编:李永华

(本文刊发于《中国经济周刊》2019年第9期)

灰犀牛就在前方。

今年2月底以来,监管部门在公开场合已经4次提及房地产金融风险。

2月25日,银保监会副主席王兆星表示,中国防范化解金融风险攻坚战取得阶段性进展,但同时要做好打持久战准备,未来监管部门将紧盯房地产金融风险等多个重要风险领域。

2月25日—26日,央行金融市场工作会议强调,加强房地产金融审慎管理,落实房地产市场平稳健康发展长效机制。

3月5日,银保监会主席郭树清表示,下一阶段房地产金融政策总的方针不会有改变。

3月9日,银保监会副主席王兆星再次明确表示,房地产金融仍是防范风险的重点领域。

今年一季度地产小阳春之后,不少城市房地产市场再次出现过热迹象。4月19日召开的中共中央政治局会议强调,要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位,落实好一城一策、因城施策、城市政府主体责任的长效调控机制。这是自去年7月以来,中央政治局会议再次强调房地产政策,重提“房住不炒”。不少业内机构和专家均认为,这意味着审慎的房地产金融政策基调没有变化。

《中国经济周刊》记者注意到,房地产金融被高度关注,始于2018年央行工作会议提出“加强房地产金融的宏观审慎管理”。这是央行年度工作会议首次提及房地产金融宏观审慎管理。

2019年,防范房地产金融风险为何被摆在了前所未有的位置?

海洛创意

房地产行业已进入镀“金”时代

地产与金融高度融合,潜在的风险不是“黑天鹅”, 而是“灰犀牛”

房地产与金融从来就是孪生子。房地产市场的快速发展离不开金融,房地产金融规模的不断扩大则会带来巨大的风险。全国房地产商会联盟主席顾云昌认为,“房地产的金融风险不是‘黑天鹅’,而是‘灰犀牛’。”

这头“灰犀牛”长什么样?

目前为止,关于房地产金融并没有一个成熟的官方定义。不过,我国房地产金融化的趋势日渐加强却是不争的事实。

“房地产行业是资金密集型行业,所谓房地产金融,从字面上来说是房地产行业的资金融通。”房地产分析师刘水对《中国经济周刊》记者解释说,“从它的主体来说,第一是房地产开发企业,涉及融资方式等;第二是购房者,使用杠杆资金炒房等;第三是从事房地产业务的金融中介,包括银行、信托公司等。”

中国社会科学院一位不愿具名的研究员告诉《中国经济周刊》记者:“房地产金融,狭义上专指抵押贷款资产证券市场,尤其指RMBS(居民住房抵押贷款支持证券),还有REITs(房地产信托投资基金),广义上还应包括开发贷、个人抵押贷款及公积金贷款等。”

仅从狭义与微观的角度来看房地产金融,“难窥全牛”。央行的提法是,“加强房地产金融的宏观审慎管理”。

宏观审慎管理是相对于微观审慎管理的概念,是应对2007年爆发的全球金融危机而诞生的一个新理念,不仅要管理单个金融机构,还要管理整个的宏观范畴。早在2012年,监管层就提出,加强宏观审慎监管,构建宏观审慎与微观审慎有机结合的金融监管体系,是全球金融危机之后国际社会的共识。

众所周知,上一轮全球金融危机的引爆点就是美国房地产市场次贷风险被点燃。

天风证券宋雪涛团队研判,自2018年以来,房地产行业进入镀“金”时代,地产即金融,地产周期和金融周期高度同质化,房地产行业和金融行业的联系越来越紧密。地产行业正在从传统产销模式向金融深化模式转变,从开发商向不动产商转变。房地产行业的未来在于“把低活的不动产变成高活的金融品”,这是真正的金融资本和产业资本的融合。

房地产金融风险有多大?

庄子说:“今夫斄牛,其大若垂天之云。”我国房地产金融风险有多大,先要看房地产金融的规模。

湖北一家大型建筑企业的财务负责人告诉《中国经济周刊》记者,房地产行业是资金密集型行业,我国地产开发高周转的特征又很明显,对资金的需求就特别大,“谁都想拿到更多的钱,让钱更快地周转。”

国家统计局公布的数据显示,2016—2018 年,全国房地产开发资金来源(指房地产开发企业在本年内收到的可用于房地产开发和经营的各种资金来源数之和,包括上年末结余资金、本年度内拨入、借入或以各种方式筹集的资金)分别是14.4万亿元、15.6万亿元和16.6 万亿元,呈逐年净增长态势。

资金需求如此庞大,开发商不愿意错过任何获取资金的渠道。